Schiller wurde ermordet!

von C.M.Brandstetter

Gerüchte sind hartnäckig. Grund genug, Literatur zu durchforsten, ob seriöse Zitate zur Ermordung des Friedrich von Schiller auffindbar sind. Der Autor wird fündig und baut die Spekulation rund um ein Anagramm Goethes zur Ermordung Schillers in das Exponat ein. Wirklichkeit und mögliche Fiktion verschwimmen. – „Geben Sie Gedankenfreiheit“ (aus Schillers Don Karlos).

(Gold-Medaille bei den Einrahmen-Regional-Meisterschaften 2015 in Innsbruck)

Rumors are pretty stable. Enough reason to look through the literature and try finding reliable citations about the murder of Friedrich von Schiller. The author finds a citation by Goethe, what he interprets as an anagram of the murder of Schiller and incorporates it into this exhibit. Reality and potential fiction blur into each other. – „Give freedom of thoughts“ (from Don Karlos by Schiller).

Rumors are pretty stable. Enough reason to look through the literature and try finding reliable citations about the murder of Friedrich von Schiller. The author finds a citation by Goethe, what he interprets as an anagram of the murder of Schiller and incorporates it into this exhibit. Reality and potential fiction blur into each other. – „Give freedom of thoughts“ (from Don Karlos by Schiller).

Das vorige Exponat gibt es nur mehr virtuell – ich habe es neu gestaltet: Goethe erzählt als Zeuge

Noch ein paar ergänzende Anmerkungen:

Dr. Friedrich Schiller ist im Vergleich zu Goethe der aufmüpfige. Goethe ist angepasst, hat keine materiellen Sorgen – im Gegensatz zu Schiller – und Goethe geht bei Hof in Weimar ein und aus. 1782 muss Schiller ja aus dem biederen Württemberg fliehen, da man ihm dort einen Maulkorb verpassen wollte. Meine Gespräche in Weimar über einen möglichen Mord an Schiller wurden negativ aufgenommen, entweder weil der mögliche Sachverhalt unbekannt ist oder undenkbar scheint.

Schiller auf der Flucht mit seinem Freund Andreas Streicher (links) in jungen Jahren (1782) – Gemälde von Max Stieler (1825-1897).

Schiller auf der Flucht mit seinem Freund Andreas Streicher (links) in jungen Jahren (1782) – Gemälde von Max Stieler (1825-1897).

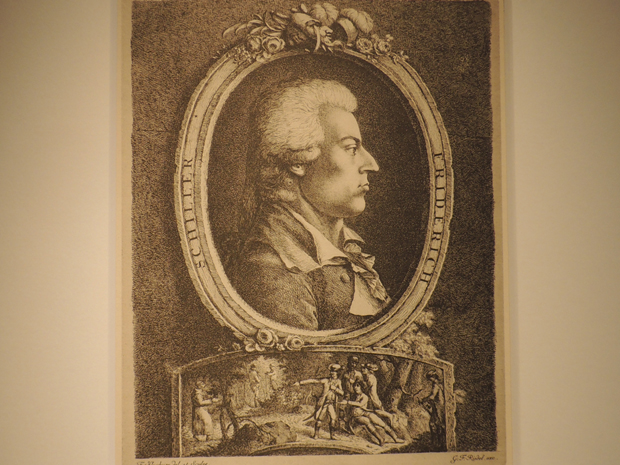

Friedrich Schiller, darunter eine Theaterszene aus dem Drama „Die Räuber“ – dieses Stück gilt als Inbegriff für Freiheit – Schiller postuliert darin den Auftrag, dass es legitim sei, sich auch über Gesetze hinwegzusetzen, wenn sie – die Freiheit – in Gefahr gerät.

Friedrich Schiller, darunter eine Theaterszene aus dem Drama „Die Räuber“ – dieses Stück gilt als Inbegriff für Freiheit – Schiller postuliert darin den Auftrag, dass es legitim sei, sich auch über Gesetze hinwegzusetzen, wenn sie – die Freiheit – in Gefahr gerät.

Hier sehen wir Schillers Geburtshaus in Marbach und sein Haus in Weimar.

Der Arbeitsraum Schillers in Weimar, wo er meist bis spät in die Nacht hinein seine Werke verfasst. Morgens schläft er bis Mittag. Die Tapeten waren in Grün (giftgrün sic!) gehalten, wurden aber wegen ihrer Giftigkeit (mündl.: Museumspersonal) entfernt und durch andere – ungiftige – ersetzt.

Der Arbeitsraum Schillers in Weimar, wo er meist bis spät in die Nacht hinein seine Werke verfasst. Morgens schläft er bis Mittag. Die Tapeten waren in Grün (giftgrün sic!) gehalten, wurden aber wegen ihrer Giftigkeit (mündl.: Museumspersonal) entfernt und durch andere – ungiftige – ersetzt.

Schiller hat sich mit dem Hauskauf in Weimar materiell übernommen. Von seinem Arbeitszimmer (oben links) blickt er einerseits auf die Weimarer Flaniermeile andererseits auf das kleine Gässchen. Hinter dem Haus ist ein Garten.

Schiller hat sich mit dem Hauskauf in Weimar materiell übernommen. Von seinem Arbeitszimmer (oben links) blickt er einerseits auf die Weimarer Flaniermeile andererseits auf das kleine Gässchen. Hinter dem Haus ist ein Garten.

Stahlstich Franz Jander, Berlin um 1921.

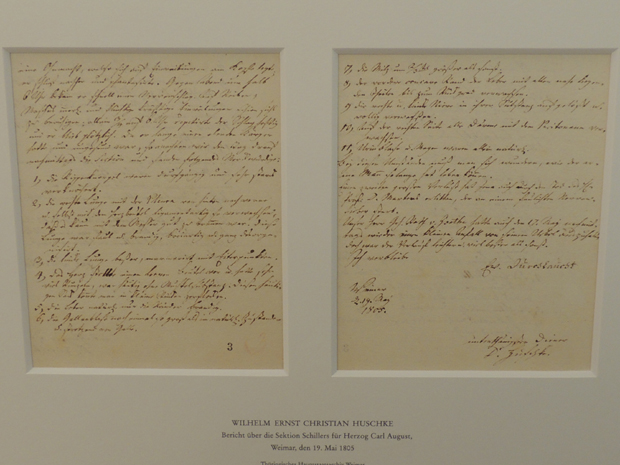

Bericht (Totenschein) des Hausarztes Huschke vom 19.05.1805

Bericht (Totenschein) des Hausarztes Huschke vom 19.05.1805

Nicht unerwähnt soll bleiben, dass der Volksmund für Berge treffende Namen findet – so finden wir in der österreichischen Gemeinde Bürserberg den „Schillerkopf“.

Schillerkopf in Bürserberg (Vorarlberg).

Schillerkopf in Bürserberg (Vorarlberg).

alle Fotos C.M.Brandstetter